太仓市弇山小学自编电子期刊2024年6月

跨学科背景下的小学数学项目化教学

——以“统计”一课的劳动项目化教学为例

傅靖雯

【摘 要】新课标背景下,跨学科教学逐渐成为重要的教学理念。基于此,教师融合数学和劳动学科,形成项目化教学活动,可以提高学生对知识的理解程度和综合应用能力,进一步提高整体教学水平。文章以小学数学“统计”一课为例,融入垃圾分类这一劳动教育内容,开展劳动项目化教学,以此提升学生的综合能力。

【关键词】小学数学;跨学科教学;项目化教学;统计教学

《义务教育数学课程标准(2022年版)》要求学生在实际情境和真实问题中,运用数学和其他学科的知识和方法,经历发现问题、提出问题、分析问题、解决问题的过程,体会数学知识之间以及数学与其他学科知识之间的关系,记录活动经验,感悟思想方法,提高解决问题的能力,形成和发展核心素养。基于此,在小学数学教学中,教师要基于建构主义学习理论,以学生为主体,开展跨学科项目化教学活动,促使学生主动探究知识,并获得相应的学习能力。本文以“统计”一课的劳动项目化教学为例,具体阐述跨学科背景下的小学数学项目化教学策略。

项目目标

小学生已经初步形成了数据意识,基本掌握了数据信息的提取方法和问题解决方法,但缺乏数据整理和深度分析能力。因此,本项目化活动致力于提升学生的数据整理等能力。

第一,经历社区调查、整理、描述、分析的过程,运用计算、统计等知识解决垃圾分类的问题, 综合运用数学等多个学科的知识解决实际问题。

第二,经历问题解决的过程,积累用统计的方法解决生活问题的经验,增强数据意识、应用意识和创新意识。

第三,体会解决问题的乐趣,积累数学活动经验,感受数学的价值,形成积极的情感、态度和价值观,提升数学核心素养。

第四,通过了解与垃圾分类相关的知识,认识到垃圾处理的重要性,形成环保意识。

项目安排

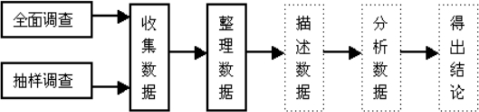

本次劳动项目化活动主要包括三个任务,分别是认识垃圾处理数据、整理垃圾处理数据、描述垃圾处理数据,旨在引导学生从数学和劳动的角度认识垃圾,了解垃圾的危害,同时基于真实的情境提升问题解决能力,形成数据意识。具体项目流程如图1所示。

项目化活动过程

3.1 项目化活动一:认识垃圾处理数据

具体任务:10名学生为一个小组,以所在地的某个社区为具体考察范围,以一个月为具体时间范围,了解一个社区一个月产生多少生活垃圾。同时,记录小组成员家庭一个月产生的生活垃圾。

学生应用全面调查和抽样调查两种方式收集一个社区一个月产生多少生活垃圾的相关数据。基于全面调查过程,学生每天前往垃圾站记录垃圾处理情况,共记录一个月,发现大约共产生21000千克垃圾,而住户共有350户左右,说明一家住户平均一个月产生60千克的垃圾。基于抽样调查方法,学生选择在第一周的周一、第二周的周三、第三周的周五和第四周的周日分别记录垃圾处理量,第一周的垃圾总量为周一的垃圾量乘以7,以此类推,也得到了“一家住户平均一个月产生60千克的垃圾” 的结论。

3.2 项目化活动二:整理垃圾处理数据

具体任务:结合收集的生活垃圾数据,运用统计的方式进行整理,形成垃圾数据整理报告,并按照可回收垃圾、不可回收垃圾等垃圾分类方式进行具体分类。同时,运用统计的方式记录小组成员一个月处理垃圾的数据。学生可用画“正”字、画扇形统计图的方式记录可回收垃圾、不可回收垃圾等垃圾的数据。通过对比不同垃圾数据之间的差距发现,厨余垃圾是数量最多的垃圾类型,占比约为84%;而不可回收垃圾最少,占比约为2%。制作垃圾数据整理报告时,学生应使用扇形统计图、柱形图和表格等体现不同类型垃圾的产量,其中,扇形统计图可以突出占比,柱形图可以突出具体数据。

3.3 项目化活动三:描述垃圾处理数据

具体任务:结合整理的社区垃圾处理数据,描述社区居民日平均产生垃圾的分布情况,制定一个合理的控制方案,并帮助社区人员一同处理垃圾。除此之外,按照此方法记录小组一个月处理垃圾的总量,说明平均一日最多可以处理多少垃圾。

结合具体任务,首先,确定数据的最大值和最小值;其次,确定数据分组的组数和组距;再次,结合上述元素列出频数分布表;最后,根据频数分布表画出频数分布直方图。据此,学生发现垃圾产量基本处于一家住户平均一个月50~60千克的水平,说明垃圾产量较高,需要适当控制。

“数学+劳动”项目化教学总结

基于可持续发展理论,促使学生树立环保理念 可持续发展包括经济可持续发展、生态可持续发展和社会可持续发展三个板块的内容,教师应该将生态可持续发展理念贯穿于整个项目化教学活动[1]。教师应基于生态可持续发展理念,以引导学生树立环保理念为目标,组织以垃圾分类为主题的“数学+劳动”项目化教学活动,既帮助学生掌握统计知识,又渗透环保知识,使学生树立环保理念。学生在此次项目化学习活动中通过分析各种数据和资料,能够认识到垃圾对生态环境和人类生活产生的危害,并意识到树立环保理念的重要性,养成主动将垃圾分类扔入垃圾桶的良好习惯,并积极学习垃圾分类知识。同时,通过记录社区垃圾日产量、周产量等相关数据,学生可以发现垃圾的危害,积极参与控制生活垃圾产出等公益活动,并发挥重要的作用。除此之外,许多学生自愿参加社区垃圾收集、处理志愿活动,并获得了社区的表扬, 这说明本次“数学+劳动”项目化教学活动取得了理想的成效。

基于建构主义学习理论,促使学生形成自主学习意识

建构主义学习理论认为,学习并不是教师把知识传授给学生的过程,而是让学生自己建构知识的过程。建构主义还包括对情境认知的看法等内容, 其认为知识存在于具体的活动之中,存在于情境之中,要通过实际运用才能真正掌握。本次项目化学习活动体现了建构主义学习理论,教师引导学生通过参与项目化活动形成自主意识,主动分析项目化活动任务,合理安排时间,与小组成员共同制定项目化活动计划,并学会联系实际生活与数学学科, 尝试应用数学学科知识解决实际生活问题。教师基于建构主义学习理论组织学生积极融入项目化活动,遇到问题时及时向教师或其他同学请教,从而顺利找到解决问题的方法[2]。经历此次项目化活动后,学生能够主动预习、复习课程知识,并学会合理安排时间,体现了项目化教学活动的价值。

基于人本主义学习理论,促使学生成为活动主体

人本主义学习理论诞生于20世纪五六十年代, 代表人物是马斯洛和罗杰斯,他们认为人类天生就有学习的欲望和潜能,在适当的条件下能够释放出来。罗杰斯认为,教师的任务不在于教授学生知识或如何学习知识,而在于提供一种由学生自己决定应该怎样学习的学习手段,让学生自己去学习。教师尊重、关心、理解和信任每一名学生,通过引导学生开展有意义的学习,减轻学生的学业负担,发展学生的个性,发挥学生的潜能,让学生找到自己的价值,成为对自己负责、对社会负责的人,是人本主义学习理论的核心。人本主义学习理论提倡“做中学”,有利于拉近师生之间的距离。

本次项目化学习活动体现了以学生为活动主体的理念,教师仅安排具体的项目、说明具体要求, 不指明学生如何进行相关活动,仅要求他们按照项目要求组织活动、制定计划,同时要求他们整合得到的具体成果,上交最终的数据[3]。学生以小组为单位开展活动,能够意识到自己的责任,主动设计活动计划,积极落实活动目标,从而取得良好的成果,不仅学会了应用直方图、统计图表示数据,还提升了数据统计能力,充分凸显了项目化教学活动的优势[4]。

4.4 基于多元智力理论,提升学生综合实践能力

1983年,教育心理学家加德纳提出多元智力理论,指出人类的心理能力应该包括言语智力、数理智力、空间智力、音乐智力、体能智力、社交智力、自知智力、自然智力、存在智力。加德纳的多元智力理论对传统智慧观进行了全新的解读,也为建立评价体系、促进学生全面发展这一新课标要求的落实提供了强有力的理论基础与支撑[5]。加德纳指出,每个学生都有其独特的表达方式,在智力和学习方式上各有千秋。因此,不应以统一的标准来区分学生,而是要对全体学生的成长抱有热切的期望,对每一名学生的智力特点给予充分的尊重, 使学生获得良好的学习体验。同时,根据多元智力理论,教师必须要认识到学生智力的多样性、广泛性、差异性,把培养学生的多元能力放在同等重要的位置。此外,教师还要根据学生的智力特点开展教学,采用多样化的教学模式和教学方法,让不同的学生得到相应的发展。多元智力理论认为,每个学生都有自己的智力优势,因而学生的成才之路是多样化的[6]。本次项目化学习活动立足多元智力理论,希望通过开展综合实践活动,增强学生的综合实践能力。在数学教育领域,可以促使学生应用数学知识解决实际问题,提升数学学习能力。在劳动教育领域,可以引导学生通过参与劳动意识到环卫工人的辛苦,并形成保护环境的意识。同时,不同小组选择不同的活动方式,形成差异化的活动形式,体现了不同学习活动对不同类型学生的促进作用,可以满足提升学生综合实践能力的实际需求[7]。

4.5 基于后现代主义理论,促使学生形成过程性学习意识

后现代主义的本质特征就是对继承和发扬自古希腊以来的西方传统现代主义哲学进行全面批判。后现代主义对教学目的采取宽泛的态度,不拘泥于单一的教学目标,不强求每一位受教育者全面发展,接受“片面发展”的人。在后现代主义看来, 制定课程目标既不是教育学专家的专利,也不是行政部门的特权,而是教师与学生共同构建、共同参与的一项活动,同时课程目标应随教育活动的具体情况而发生变化,因而课程目标具有动态性的特点。后现代主义理论指出,影响学生发展的不仅有学校,还包括家庭和社区在内的各种环境[8]。在本次项目化教学活动中,教师基于后现代主义理论,一方面,整合家庭和社区的教育资源融入该活动, 保证教学活动顺利开展;另一方面,引导学生重视活动过程,逐步形成过程性学习意识[9]。教师融合统计知识和劳动知识,将实际生活作为项目化教学活动的根基,促使数学和劳动教育回归实际生活。

综上所述,教师开展跨学科背景下的小学数学项目化教学,构建“数学+劳动”项目化教学活动,可以帮助学生掌握数学知识,有效培养学生的劳动意识,有利于提升学生的综合实践能力。

【参考文献】

[1]徐慧.设置“任务驱动”,推动高阶思维进阶——“数据的收集与整理(二)”教学设计与思考[J].江西教育,2023(34).

[2]段振富,林茜.数据观念培养视角下的小学数学试题命制——以“数据的收集、整理与描述”内容试题命制为例[J].数学之友,2023(13).

[3]班欣,刘婷,陈智豪.项目式综合与实践活动的设计与实践——以“数据的收集与整理”单元为例[J].新课程教学(电子版),2023(8).

[4]王新华.基于steam理念开展小学数学项目化教学的探索[J].中国多媒体与网络教学学报(下旬刊),2019(4).

[5]孟庆杰.项目助推单元教学“落地”——基于单元的小学数学项目化教学策略[J].教育界,2022(33).

[6]罗晓敏.指向小学生数学数据分析能力培养的项目化学习策略探究[J].新课程,2021(47).

[7]李欣.项目化教学模式在小学数学教学中的应用实践探究[J].读写算,2021(17).

[8]张婷.小学数学项目化教学中学生数感培养分析——以《认识100以内的数》一课为例[J].求知导刊,2023(5).

[9]林晓,顾万春.小学数学项目化主题学习活动的开发与实施——以小学数学第一学段为例[J].江苏教育研究,2023(1).

出处:《理科爱好者》,2023 (06) :206-208