一、导 入:说“辩”设境,提“问”导学 播放辩论赛视频,让学生感知何谓辩论,激发探究兴趣。 思想的交锋,智慧的启迪。——这就是“辩”。(板书:辩) 出示课件 辩 争辩、辩解、辩论 本义为争辩,争辩是为了分清对错,并纠正错误。 正所谓真理越辩越明。“辩”为的是分清是非对错,探寻真相,追寻真理,而不是为了输赢! 2500年前,也发生了一场精彩的辩论,正反双方是两位小孩,他们在辩什么呢,辩题是什么?我们一起回到历史现场,跨越时空,进行对话。(齐读课题)(板书:两小儿辩日) 任务一:辩斗现场——跨时空的对话 1.默读课文,疏通文句。 请同学们结合注释默读课文,有难懂不理解的词句可以圈画出来,尝试用自己的话理解课文。 同学们,谁可以用自己的话复述课文内容? 同学们,你们在读课文的时候,遇到了什么难懂的词句吗? 预设(一) 出示课件:我以日始出时去人近,而日中时远也。 以:一位。 去:距离。 大意:我认为太阳刚出来的时候离人近,到了正午时离人远。 这句话的意思是——我认为太阳刚出来的时候离人近,到了正午时离人远。 这两有两个词,同学们需要留意积累。一个是“以”,“认为”,课文有注释。还有一个是“去”,“距离”“离开”。 我们一起诵读一遍。(师生齐读) 预设(二) 出示课件:日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎? 初:开始,刚刚。 及:到,到了。 大意:太阳刚出来的时候像车盖那样大,到了正午时却像盘盂一样小,这不是因为远的东西看起来小,近的东西看起来大吗? 这句话的意思是——太阳刚出来的时候像车盖那样大,到了正午时却像盘盂一样小,这不是因为远的东西看起来小,近的东西看起来大吗? 同学们请留意一下这两个词——“初”,“开始”“刚刚”;“及”,“到”“到了”。 我们一起诵读一遍。(师生齐读) 预设(三) 出示课件:日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎? 沧沧凉凉:寒凉。 汤:热水。——赴汤蹈火 大意:太阳刚出来的时候天气很寒凉,到了正午时就热得像把手伸进热水一样,这不是因为离得近让人感觉热,离得远让人感觉凉吗? 这句话的意思是——太阳刚出来的时候天气很寒凉,到了正午时就热得像把手伸进热水一样,这不是因为离得近让人感觉热,离得远让人感觉凉吗? 注意“汤”字,是“热水”的意思,和我们今天的意义不同。成语“赴汤蹈火”中也“热水”的意思。 我们一起诵读一遍。(师生齐读) 预设(四) 出示课件:孔子不能决也。 决:决断,裁决,判断。 大意:孔子不能裁决谁的说法对。 可以根据上下文来推断它的意思。——孔子不能决断谁的说法对。 我们一起诵读一遍。(师生齐读) 预设(五) 出示课件:孰为汝多知乎? 孰:谁。 为:同“谓”,说。 汝:你。 知:同“智”,智慧。 大意:谁说你很有智慧呢? 我们一起诵读一遍。(师生齐读) 2.诵读课文,梳理辩论。 请同学们一起再诵读一遍课文,要读流利,读对节奏。 出示课件: 两小儿辩日 孔子东游,见两小儿辩斗,问其故。 一儿曰:“我以/日始出时/去人近,而/日中时/远也。” 一儿曰:“我以/日初出/远,而/日中时/近也。” 一儿曰:“日初出/大如车盖,及日中/则如盘盂,此不为/远者小/而/近者大乎?” 一儿曰:“日初出/沧沧凉凉,及其日中/如探汤,此不为/近者热/而/远者凉乎?” 孔子不能决也。 两小儿笑曰:“孰/为汝/多知乎? 生齐读课文,读流利,读对节奏。 这是一场怎么的辩论?他们辩论的到底是什么? 请同学们根据这张图表梳理课文内容,并填写完整。 出示课件:

生自主梳理学习,师巡视相机指导。 同学们完成后,前后排小组交流讨论,看看自己梳理的和其他同学有什么不同?小组讨论完善,等下老师要邀请小组代表来分享展示。 生小组交流讨论,然后班级分享展示,师相机指导。 出示课件:

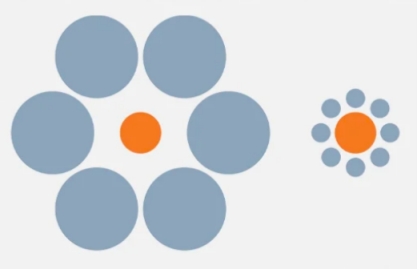

两位小儿的观点针锋相对(板书:观点),给给出了具体事例证明自己的观点。(板书:事例) 一位小儿认为太阳距离我们“晨近午远”,给出的事例是“日初出大如车盖,及日中则如盘盂”。(板书:车盖、盘盂)另一位小儿认为太阳距离我们“晨远午近”,给出的事例是“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤”(板书:沧沧凉凉、探汤)。 引导学生逐步分析,逐步出示课件。 出示课件: 晨 午 车 盖 盘 盂 视觉大小:近大远小 → 晨近午远 沧沧凉凉 探 汤 触觉温度:近热远凉 → 晨远午近 事例/现象 规律/原理 结论 车盖、盘盂,是看的见的形状,根据我们的生活经验知道——同一个事物,远处看起来小,近处看起来大。因此,小儿得出结论——太阳距离我们“晨近午远”。把隐含的推理过程揭示出来,就可以这样说—— 出示课件: 生活经验表明:同一个事物,远处看起来小,近处看起来大。 因为,太阳早晨看起来大,中午看起来下。 所以,太阳距离是晨近午远。 沧沧凉凉,探汤,是人体感受到的温度,根据我们的生活经验知道——面对同一个热源,远处感觉温度低、更凉,近处感觉温度高、更热。因此,小儿得出结论——太阳距离我们“晨远午近”。把隐含的推理过程揭示出来,就可以这样说—— 出示课件: 生活经验表明:同一个热源,远处感觉凉,近处感觉热。 因为,太阳早晨感觉凉,中午感觉热。 所以,太阳距离是晨远午近。 事例清楚、结论清晰——两位小儿的结论完全相反,用课文中一个词来说,叫什么?——辩斗。 同学们是怎么理解辩斗的?(谁也不服谁,互不相让,针锋相对地争论。)哪些是他们“辩斗”的话呢? 出示课件: 小儿甲:我以日始出时去人近,而日中时远也。 小儿乙:我以日初出远,而日中时近也。 小儿甲:日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎? 小儿乙:日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎? 3.对读课文,体会辩论。 我们来还原一下当时的情境,来体会感受一下这场“辩斗”!同桌之间分角色朗读演一演。同桌之间分角朗读表演,师巡视倾听。 生上台“辩斗”。 班级分成两组,左边是小儿甲,右边是小儿乙,老师就读旁白。一起来感受这场“辩斗”。(师生合作朗读) 任务二:现代解释——跨学科的探究 同学们,他们谁也不服谁,互不相让,针锋相对,这是为什么呢? 他们说的都是经验事实——太阳的确是早上大中午小,的确是早上凉中午热,这没问题。为什么会得出完全矛盾的结论。公说公有理,婆说婆有理。即便是伟大的思想家、教育家孔子也“不能决”。 如果两小儿请教的不是孔子,而是你呢?你会怎么解释两小儿发现的两种似乎矛盾的现象呢? “科学发现的机遇,总是等着好奇而又爱思考的人。”我们一起邀请科学老师来给我们具体解释一下吧。 AI融合模拟语音对话: 语文老师:科学老师,《两小儿辩日》这篇课文中,两小儿提出的太阳“晨大午小”“晨凉午热”现象怎么解释? 科学老师:太阳“晨大午小”,这属于视觉现象,也就是太阳早晚大、正午小。这主要是一种光学错觉。早晨太阳靠近地平线时,周围有树木、山峦等地面物体作为参照物,人脑会通过对比产生“近大远小”的错觉;而正午太阳高悬天空,缺乏参照物,显得较小。地球公转轨道虽然为椭圆,但日地距离的日变化远不足以引起肉眼可见的大小差异,在一天中太阳的实际距离几乎恒定不变。 科学老师:太阳“晨凉午热”,这属于温度现象,也就是正午更热、早晚更凉。正午阳光直射地面,单位面积接收的太阳辐射更集中,能量密度更高;而早晚阳光斜射,相同能量分散在更大面积上,单位面积接收的热量减少。其次,早晚阳光斜射,穿过大气层的路径更长,更多光被散射,同时热量被大气中的水汽、尘埃吸收,导致到达地面的能量减少;正午阳光直射,路径更短,能量损失更少。第三,正午的高温不仅是即时辐射的结果,还包含上午地表持续吸收热量的累积效应;而早晨的温度因夜间地表散热而较低。 科学老师:总之,太阳的视大小变化是纯粹的光学错觉,实际日地距离在一天内的变化可忽略。温度差异由太阳高度角、大气散射和地表热惯性共同导致,与距离无关。 师:两小儿提出的太阳“晨大午小”现象,主要原因是—— 出示课件: 太阳“晨大午小”现象: l 光学错觉,受参照物影响 两个橘色的圆,哪个更大?

两个完全相同大小的圆放置在一张图上,其中一个围绕较大的圆,另一个围绕较小的圆;围绕大圆的圆看起来会比围绕小圆的圆还要小。这实际是一种对实际大小知觉上的错视,由德国心理学家赫尔曼·艾宾浩斯(1850-1909)发现,因此也被称为艾宾浩斯错觉。 有一句俗话说“眼见为实”。其实,要小心啦!眼见不一定为实,有时我们所看到的可能是“错觉”,并不是真相。像这样的经典视错觉,我们再来看几个。

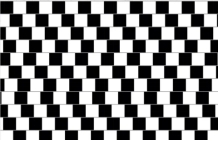

弯曲错觉:两条平行线因受斜线的影响呈弯曲状。

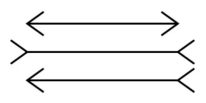

缪勒-莱尔错觉,一种长度错觉。1889年由德国生理学家缪勒-莱尔(Franz Carl Müller-Lyer,1857–1916)提出。

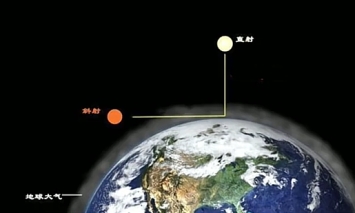

歪曲的平行线——咖啡墙错觉,这是一种几何光学错觉,深色和浅色“砖块”之间横向平行的直线看起来是倾斜的,实际上是平行的。 两小儿提出的太阳“晨凉午热”现象,主要是由太阳高度角、大气散射和地表热惯性共同导致,与距离无关。 出示课件: 太阳“晨凉午热”现象: l 直射/斜射——正午直射,太阳辐射集中,能量密度高;路径短,能量损失小。早晨斜射,太阳辐射分散,能量密度低;路径长,能量损失大。 l 热量累积——正午有热量累积,早晨则没有。

“晨凉午热”现象,科学对此解释地很清楚。首先,太阳高度角与辐射强度。直射,太阳辐射更集中,能量密度更高;路径短,能量损失小。斜射,能量分散,单位面积接收的热量少;路径长,能量损失大。其次,热量累积效应。正午有热量的累积,早晨则没有。 两小儿非常善于观察思考,他们从自己的生活经验出发,发现了问题,提出了观点,给出了经验理由,这很值得我们学习。但是,2000多年前,科学还不发达,因此,即便是博学多闻的孔夫子也不能“决”。 两小儿发现的现象,从心理学、物理学等方面进行了合理解释。面对同一种现象或问题,其实可以多角度、跨学科地进行探究。 任务三:思辨求真——跨视角的智慧 在我们看来,这是一个科学常识,并不太难。但放在两千多年前,却是一个难题。不仅难住了两个爱思考、爱辩斗的小儿,也难住了大思想家、大学问家、大教育家孔老夫子。 我们一起读一读课文的最后两段。 生(齐读):孔子不能决也。两小儿笑曰:“孰为汝多知乎?” 同学们,设想一下,孔子听了两小儿的观点和理由后,他心里会怎样想? 出示课件: (孔子 )孔子不能决也。 两小儿笑曰:“孰为汝多知乎?” 预设: 生1:孔子或许会沉思良久,会想,两位小儿说得都有道理。 生2:孔子可能觉得问题复杂,需进一步探究,或许会请教他人或查阅典籍。 生3:孔子或许会鼓励小儿继续思考,培养他们的探究精神。 孔子或许会微笑点头,心中暗自感慨赞许小儿的探索精神,觉得两位小儿说得都有道理。 同学们,你们觉得两位小儿说得有道理不?生(纷纷点头):有道理! 假如你就是其中一位小儿,你会不会认真思考对方的说法呢?如果合理,是不是会虚心接受呢? 这正是求知的真谛,勇于质疑,善于倾听,方能不断逼近真理。这样,彼此就从“辩敌”变成了“诤友”,成为探寻真相,追寻真理之路上的伙伴,论辩的对手变成携手求真的伙伴。求知路上,唯有开放心态,虚心接纳,方能跨越认知的局限,跨越彼此之间的鸿沟,融合不同的视角,抵达真相真理的彼岸。 同学们,再设想一下,孔子被两个小孩儿笑话了,他会怎么想、怎么回应呢?你来试试看写一下。如果你想用大白话写,就从“孔子说”开始;如果你对古文感兴趣,想模仿古文的风格,那就从“孔子曰”开始。 出示课件: (孔子 )孔子不能决也。 两小儿笑曰:“孰为汝多知乎?” 生写话,师巡视。 哪位同学来展示一下你写的? 预设: 孔子曰:“尔等虽年幼,然思辨之精,令人钦佩。” 孔子说:“你们的问题很有意思,我也在思考呢,我们一起探讨吧。” 孔子曰:“学无止境,吾亦需不断求知。” 孔子曰:“知之为知之,不知为不知,是知也。” 做学问、做人就应该老老实实。这才是“知”,才是“智”也!(板书:知→智) 进一步设想,两个小孩接下里会怎么做? 出示课件:孔子不能决也。两小儿笑曰:“孰为汝多知乎?” (两小儿 ) 师:请同学们大胆想象。假如能够穿越时空,你会向他们怎么解释其中的科学原理呢?请同学们课后展开想象,写一写。下课。 【板书设计】 两小儿辩日 辩 l 观点 l 事例 视觉:车 盖 盘 盂 触觉:沧沧凉凉 探 汤 知 → 智 |